エリナ・レーヴェンソン・インタビュー

ShortCuts編集部

@Possible Films, LLC

【ロングインタビュー】エリナ・レーヴェンソン ~永遠の異邦人~

ハル・ハートリー作品を象徴する存在として知らる女優エリナ・レーヴェンソン。『シンプルメン』の鮮烈なダンスと特徴的なオカッパ頭で90年代インディーズのアイコンとなった彼女が昨年11月に初来日。ハートリーの《ロング・アイランド・トリロジー》劇場公開とBOXセットリリースのタイミングということでロングインタビューに応じてくれました!

2019.1.06

エリナ・レーヴェンソン。1990年代にハル・ハートリーのミューズとして『シンプルメン』や『愛・アマチュア』に出演し、エキゾチックな佇まいで観客を魅了した個性派女優だ。近年はフランスを拠点にしており、ヨーロッパ映画を中心に、女神(『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』)から筋金入りの悪女(『デス・バレット』)、もはや性別不明の役どころ(現在のパートナーであるベルトラン・マンディコ監督作品)まで、恐るべき怪優として縦横無尽に活躍中。マンディコ監督の特集上映で来日した彼女が、波乱の生い立ちから語り下ろした18000字の長文インタビューをお届けします。

――日本を訪れたのは今回が初めてですか?

エリナ・レーヴェンソン(以下、エリナ) そうなの。本当は1994年に一度、来日する予定があったんだけど。映画祭で『愛・アマチュア』(1994年)を上映することになって(訳注:1994年の東京国際映画祭京都大会)、私も行くはずだったのに直前に仕事が入ったの。テレビドラマの「となりのサインフェルド」のゲスト出演で、正直全然気が進まなかった。テレビのスタジオにはやたらと人が大勢いて、まともに演技するような環境じゃないから。でも出演料の2000ドル欲しさに受けちゃったのね。今にして思えば2000ドルくらいで人生が大きく変わったりしないってわかるんだけど、あの時は本当にあの2000ドルが必要だった。あの時に日本に行けなかった後悔はあるけど、「となりのサインフェルド」に出たのは一度だけなのに再放送の度に今でもギャラがもらえるから、ありがたい仕事だったと思ってる(笑)。

――まずあなたのお名前について伺いたいのですが……。

エリナ 私、昨日写真を撮ったの!(上映開場の告知ポスターの写真を見せる)これって私の名前が日本語で書いてあるのよね?

――そうです。「エリナ・レーヴェンソン」って書いてあるんですが、正確にはどう発音するのでしょうか?

エリナ 正しくは“ルーヴェンゾン”。父はユダヤ系のルーマニア人なんだけど、ルーヴェンゾンっていうのはドイツ語由来で“ライオンの子供”っていう意味なの。以前はドイツの人に会うと「私の父はドイツ人です」って言ってた。差別や虐殺の歴史を思い出させて、相手が嫌な気分になったりすることもあるから、あまりユダヤ人だとは言いたくなかったの。でも「ルーヴェンゾンです」って言ったとたんにどんなドイツ人もすぐユダヤ人だって気づくの。そもそもドイツ人の名前じゃないのね。いくらドイツ語由来でも、ものすごくユダヤ人っぽい苗字だったのね(笑)。

英語圏だと“ローウェンソン”って言われることが多いけど、間違って“ローウェンション”って言う人もある。フランスだと“ローウェンソン”か“ロヴェンゾン”が多いかな。だから“レーヴェンソン”でも全然かまわない。そもそも誰も“ルーヴェンゾン”って呼んでないし(笑)。日本の人が「エリナ・レーヴェンソン」って呼んでくれるなら歓迎するわ。

――ルーマニアで生まれて、アメリカで育ち、今はフランスで暮らしています。自分ではどこに属していると感じますか?

――ルーマニアで生まれて、アメリカで育ち、今はフランスで暮らしています。自分ではどこに属していると感じますか?

エリナ その3つ全部ね。どこから来たのかと訊かれたら、すべての国を言わないといけない。私はルーマニアで生まれて14歳まで暮らしたし、アメリカで高校に通い、アメリカの大学で演劇を学んで、舞台や映画に出るようになった。自分にとっての最初のコミュニティや友達ができたのはアメリカ、というかニューヨークね。そこで出会ったハル・ハートリーとの作品が私の映画人生の出発点になった。私は移民したことでアメリカ市民になったけど、自分のことはずっとニューヨーカーだと思ってた。今の国籍はフランスだけど、フランス人だと感じることはない。日本もきっと似てると思うんだけど、フランスには何世代にもわたって暮らしてきた民族がいて、アメリカから来た人はみんなアメリカ人として扱われるから。

今となっては一番長く住んでいるのはフランスで、もう22年になるけど、フランス語を書くのは得意じゃないの。ただ生活の拠点はフランスだから、質問の答えは「3つの国全部」ってことね。私は三カ国語で話せるけど、どの言語でも訛ってる。だからどの国の人も私のことを外国人だと思ってるし、どこに行っても永遠に外国人だという感覚がある。ルーマニア語も、大昔に国を離れたからあまり上手に話せないし。

――ご自身が外国人であるという感覚は、演技をする上でプラスでしょうか、マイナスでしょうか?

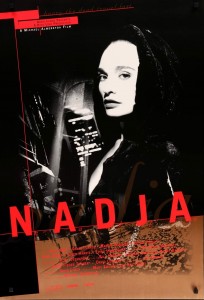

エリナ 大抵の場合、あまりいいことはないわね(笑)。役を得る可能性を狭めることになるから。でも、いいこともある。たぶんそのおかげである種の人たちと知り合うことができた。ハルもそうだし、ベルトラン・マンディコもそう。『ナディア』(1994年)を一緒に撮ったマイケル・アルメレイダも私にとって重要な存在だった。『ナディア』も私にはすごく大切な作品なの。彼らが私に興味を抱いてくれたのは、私が異邦人だったからだと思う。

エリナ 大抵の場合、あまりいいことはないわね(笑)。役を得る可能性を狭めることになるから。でも、いいこともある。たぶんそのおかげである種の人たちと知り合うことができた。ハルもそうだし、ベルトラン・マンディコもそう。『ナディア』(1994年)を一緒に撮ったマイケル・アルメレイダも私にとって重要な存在だった。『ナディア』も私にはすごく大切な作品なの。彼らが私に興味を抱いてくれたのは、私が異邦人だったからだと思う。

――声優として参加された『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』(2014年)のセバスチャン・ローデンバック監督も、あるインタビューであなたを起用した理由はフランスとは違うバックボーンを持っている人だからと語っていました。

エリナ セバスチャンともいい友達。彼とは別の短編アニメでも仕事をしたの。私は『手をなくした少女』で“川の女神”の声をやったんだけど、フランス人とは違う、ニュートラルな声を求めてくれていたんだと思う。

だから良くも悪くも、私はどこにいってもアウトサイダーなのね。それが私という人格を作り上げた。おかげで演技をする上でも脚本を読む上でも、人とは違うアプローチができるようになったと思う。普通の人がどこかの国に生まれ育ち、街を歩きながらどういう風に感じるのか。実体験では知らないことだから私には想像するしかないんだけど、時には未知のものだからこそとてもノスタルジックに思える。ノスタルジーを強く自覚するようになったのは私がアウトサイダーだったから。あなたたちは、普段暮らしている中で「ああ、自分は日本人だ!」って思うことは滅多にないわよね(笑)。

14歳で“政治難民”としてアメリカに入国

――お母様があなたをアメリカに呼び寄せるためにハンガーストライキをしたというのは本当ですか?

エリナ “ハンガーストライキ”と呼ばれてはいるけれど、実際に断食をしたわけではなくて、ワシントンのルーマニア大使館の前でデモをしていたの。私たちをアメリカに受け入れてもらえるよう、難民として苦境を訴えたの。

――あなたは“難民”としてアメリカに入国したんですか?

エリナ そう、政治的難民としてね。私の母はルーマニアでは有名なバレエダンサーで、教師でもあった。南米のエクアドルで一年間、バレエを教える仕事を得てルーマニアを離れたの。私や私の弟は連れずにね。母がルーマニアを離れていた間は、祖母に預けられていた。

エリナ そう、政治的難民としてね。私の母はルーマニアでは有名なバレエダンサーで、教師でもあった。南米のエクアドルで一年間、バレエを教える仕事を得てルーマニアを離れたの。私や私の弟は連れずにね。母がルーマニアを離れていた間は、祖母に預けられていた。

母は一年間南米でバレエを教えて、誰にも何も言わずにアメリカの国境を越えたの。当時のルーマニアは状況が悪化するばかりで、彼女は私たちのために国から逃れたいと考えていた。母は1978年にルーマニアを出国して、1979年にアメリカに亡命した。そして一年後の1980年に、私たちはビザを得てアメリカに到着したの。ジミー・カーターはとてもいい大統領だった。大勢の移民や政治難民をアメリカに受け入れたから。

チャウシェスク政権が私たちが国外に出ることを許したのも奇跡だった。同じ状況にいた他の家族たちは何年も待たなければいけなかった。とても閉鎖的な時代で、政府は国民を国外に出そうとしなかった。でも私たちみたいな子供と祖母だけなら問題ないと判断されたのね。幸運だったと思う。

そのために母はワシントンDCに行って、ルーマニア大使館前の道端に泊まり込んで家族を出国させろと呼びかけたの。当時西ドイツにあった“ラジオ・フリー・ヨーロッパ”にも出演して、難民の状況を話したりもした。ルーマニアでは誰もがこっそり“ラジオ・フリー・ヨーロッパ”を聴いていた。公共の場で話題にすることは禁じられていたけどね。これが母の物語。彼女は本物のヒーローなの。想像できる? 彼女は46歳か47歳で、次にいつ会えるかもわからない状況で、子供たちを残してひとりで国を離れたのよ。大勢の人がそうやって戦った。国外から新聞に記事を書いたり、ラジオで話したり。

あの頃の私たちは、アメリカではみんなテレビで見たみたいな暮らしをしていると思ってた。テレビドラマの「ダラス」のユーイング家みたいなね(笑)。でも現実は、母はアメリカでもバレエを教えていたけれど、以前と同じレベルではなく、小さい子供たち相手だった。他人の家の清掃の仕事もしていて、私たちにとっては辛い暮らしだったし、私も母を助けないといけなかった。

――お父様のこともお聞きしていいですか?

エリナ 父は私が7歳の時に亡くなったの。癌でね。彼はナチスの強制収容所の生き残りで、解放された時にはマルクス主義者になっていた。マルクス主義者の弁護士として政府のために働き、心から共産主義の理想を信じていたんだけど、不幸なことに当時のルーマニア人の多くは、もしかすると今もだけど反ユダヤ的なところがあった。チャウシェスク政権は父がユダヤ人だという理由で更迭したのよ。亡くなる前の父は、世の中がどんどん悪くなっていっていると感じていた。今のルーマニアはずっと良くなっているけれど、とにかく7歳の時に父が亡くなり、その7年後に母が国を出たの。

――アメリカでは最初に住んだのは?

エリナ 最初の4年間はオッシニングにいた。ニューヨーク市から列車で一時間くらいのところにある町で、川沿いで遊んでいると目の前に高い塀があった。それが有名なシンシン刑務所だってことは、大きくなってから映画を観て知ったの(笑)。高校に通ったのもそこね。

――その当時、英語は話せたんですか?

エリナ ちょっとだけ。ルーマニアにいた時に習ってたから。でも学校で普通の英語の授業を受けた程度だったから、最初にできた友だちは自分と同じような境遇の移民の子たちで、ひとりはベトナム人のボートピープルだった。私は飛行機で入国したけど、彼女はボートに乗ってる途中で海賊に襲われたりして、本当に酷い目に遭ったんだけど、それはまた彼女のお話ね。他にはコロンビア人の友だちがいた。

演劇と出会い、パンクに目覚めた高校時代

エリナ オッシニングで高校に4年通ったんだけど、とにかくそこから出て行きたくて、私はパンク少女になった(笑)。卒業する前の17歳くらいの時にはすっかりパンク少女だった。髪を赤く染めたり、ジーンズに穴を開けたりね。14歳でまったく違う環境にやってきて、言葉の問題もあって2年くらいは完全に自分を見失っていた。高校の時に参加した演劇プログラムのおかげでやっと自分のパーソナリティを見つけることができたの。ニューヨーク州の演劇プログラムで、コンペティションで州内で30人のひとりに選ばれたのよ。

そこで初めて演技を体験して、自分みたいな人たちにも会えた。演技をしたいと思っている子たちにね。仲間ができるのは素晴らしかったし、そこで出会った男の子と初めてキスもした。16歳だった。ワオって感じよね。そこで「これが私なんだ!」と思える自分を再発見して、自己表現としてパンクスになったの(笑)。

――16歳の時にキスをしたのは舞台の演技で? それともリアルで?

エリナ リアルでよ!(笑) 彼も同じ演技グループにいたの。私には大イベントだった。アメリカに来て最初に学んだことのひとつが、アメリカでは恋人がいるかどうかがすごく重要だってことだった。ルーマニアでは誰も気にしないけれど、アメリカではすぐ「ボーイフレンドはいる? ガールフレンドは?」って訊いてくる。高校の最後に誰とプロムに行くかが一番の重大事で、だから私は、ボーイフレンドを捏造したの。

――捏造??

エリナ 高校を卒業する一年前に計画を立てて、まず「私はモデルの仕事をしてボーイフレンドに出逢った」と言いふらしたの。ボーイフレンドの写真は雑誌モデルから探した。簡単じゃなかったけど、ついにこれだって思える男の子を見つけて、レオンと名前をつけた。友達には雑誌の写真をあれこれ見せて、彼は仕事で写真ばっかり撮られているから、普通の写真を撮らせてくれないって説明したわ。そしてプロムの夜は、レオンが白いリムジンで私をニューヨーク市に連れて行ってくれるんだって話したの。みんな信じたわ。信じさせる秘訣は、まず自分自身が本気で信じ込むことね。

そして六か月後に、私はレオンを殺したの。トラックとの衝突事故に巻き込まれたってことにしてね(笑)。当時の友だちは「レオンが事故で亡くなったなんて、本当に辛いね」って言ってくれて、私は「そうね、そうね」って言ってたわ。でも、それくらいにアメリカでは交際相手を持つことへの社会的プレッシャーが大きかった。特に10代の子供にはね。まるでブライアン・デ・パルマの『キャリー』(1976年)みたいだと思った。

ハルの演出言語は、最初から完璧に理解できた

――ウィキペディアによるとミシガン大学に進学したとあるのですが……。

エリナ いいえ、それは間違い。ネット上にありがちなね(笑)。私が行ったのはニューヨーク大学で、ミシガン大学で上演された舞台に出演したことがあっただけ。私は舞台演出家のトラヴィス・プレストンについていろんな舞台に出演したの。トラヴィスは今ではカリフォルニア芸術大学の演劇学科でディレクターをしてるんだけど、当時はニューヨーク州立大学パーチェス校の映画監督コースでも演技の授業をしていて、ハルも教え子のひとりだった。ハルと知り合ったのはトラヴィスのおかげ。ハルは私が出演していたトラヴィスの舞台劇を観に来たの。私の出ている舞台をふたつ観た後、ハルが短編映画に出て欲しいと言ってきた。それが「セオリー・オブ・アチーブメント」(1991年)だった。

――「セオリー・オブ・アチーブメント」は、実はあなたのオーディションを兼ねていたとハートリーは発言していますね。

――「セオリー・オブ・アチーブメント」は、実はあなたのオーディションを兼ねていたとハートリーは発言していますね。

エリナ ええ。私はまったく知らなかったんだけど、その後に『シンプルメン』にも出演することになった。でも、私には最初からハルの演出言語が完璧に理解できたの。それはたぶんトラヴィスのおかげね。トラヴィスの演出はすごく様式化されていて、まったく自然主義的じゃないの。ハルもその当時は特に様式化された演出にこだわっていた。ゼスチャーに特化した、とてもミニマリスティックな話し方や動きを要求されるんだけど、私にはそれがすごく普通に感じられた。他の役者にとっては不自然に感じられたんだろうけど、私はすぐハルのやり方に馴染めたし、カメラの前での演技もそう。私はカメラが発するエネルギーが大好きになったの。

――映像作品で演技するのは初めてだったんですよね?

エリナ そう。でも不思議なくらいにやりやすかった。劇場では観客は遠くにいるけれど、映像ではカメラが傍にいて、役者とカメラ、役者と監督の関係はまるで男と女みたいだと思った。私はカメラを誘惑するの。その感覚を、私は頭でなく直感で理解していた。自分にとってすごく自然に感じられたし、素晴らしい体験だった。

――ハートリーはデビュー作から独特の演出スタイルを持っていましたよね。

エリナ 完全にね。今でもずっとそう(笑)。ひとつ典型的な話がある。とても奇妙な話なんだけど、ハルは『シンプルメン』のメインの役を『アンビリーバブル・トゥルース』(1989年)に出演していたジュリア・マクニールに演じさせようとしていた。最終的にはカレン・サイラスが演じた役をね。私たちは撮影前に3週間リハーサルをして、そこでは何の問題もなかった。でも撮影初日にデイリー(訳注:その日に撮ったフィルムを現像したもの)を見たハルは、彼女をクビにした。

なぜだったのか本当の理由は知らない。ハルが私には「彼女は正しく演じられていない」と言っていた。でも私が抱いた疑問は「ハル、あなたはリハーサルの間、何していたの?」ってこと。私が今この話をすることを、ハルは気に入らないかも知れない。でもこれは女優という立場からの意見なの。

なぜだったのか本当の理由は知らない。ハルが私には「彼女は正しく演じられていない」と言っていた。でも私が抱いた疑問は「ハル、あなたはリハーサルの間、何していたの?」ってこと。私が今この話をすることを、ハルは気に入らないかも知れない。でもこれは女優という立場からの意見なの。

ハルにはとても特徴的な脚本のスタイルがあって、まるで言葉の中に音楽があるように感じられる。それが役者の演技の拠りどころになる。ただハルは、自分が欲しいものはわかっていても、どうやって俳優を演出していいのかをわかってなかったんだと思う。もし俳優が彼が望むものを理解して、それに合った演技していれば、彼は満足してくれる。でももしそうじゃなかったら、彼が役者をそこに導けるのかどうかはよくわからない。

『アンビリーバブル・トゥルース』のジュリアは完璧だったし、『シンプルメン』のリハーサルでも問題なかったのに、一体たった一日の撮影で何が起きたの? ともかくハルは「彼女は使えない」と言ってジュリアを外して、カレン・サイラスに電話した。彼女が一日か二日後にやってきて、その役を演じたの。私はまだ「セオリー・オブ・アチーブメント」に参加しただけで、ハルの現場では新顔だった。私のシーンの撮影もまだ始まってなかったから、「オーマイガッ、エリナ、あなたも同じ目に遭うかも!」って怯えていたわ。

ジュリアには辛い体験だったと思う。でも映画製作っていうのは“おカネ”のことなのね。もしどこかが上手くいかなければ大金を失うことになる。だからハルは決断をしなくてはならなかったし、そのことは私も理解してる。ただ私が訊きたいのは、「3週間もリハーサルをして、申し訳ないけどあなたは何を見ていたの?」ってことなの。

――回想録「シチュエーション:コメディ」では、ハートリーは「当時は役者に言葉でどう伝えていいかわからなかった」というようなことを書いています。

エリナ それなら納得がいくわ。たぶん今はハルの演出も変化したし、もっと上手くなっていると思う。それに今では、彼も前より少しオープンになっていて、臨機応変というか、役者に演じる余白を与えるようになった。いい例が『フェイ・グリム』(2006年)のジェフ・ゴールドブルム。彼は、映画の中でもある意味でジェフ・ゴールドブラムのままでいるんだけど、ハルはそれを気に入っていた。ハル自身が、映画作りを始めた頃よりももっとオープンになったってことだと思う。

エリナ それなら納得がいくわ。たぶん今はハルの演出も変化したし、もっと上手くなっていると思う。それに今では、彼も前より少しオープンになっていて、臨機応変というか、役者に演じる余白を与えるようになった。いい例が『フェイ・グリム』(2006年)のジェフ・ゴールドブルム。彼は、映画の中でもある意味でジェフ・ゴールドブラムのままでいるんだけど、ハルはそれを気に入っていた。ハル自身が、映画作りを始めた頃よりももっとオープンになったってことだと思う。

ただ、私は最初から彼の持っている音楽性を理解できたし、理解するだけじゃなく、本当に大好きだった。彼の特殊なやり方のおかげで、私自身も独特な女優で居続けられているんだと思う。ハルと仕事するのは、私にはすごく楽なの。彼もいろいろ説明する必要がないしね。彼が求めていることが私にはわかるから。幸運なことね。

――あなたの当時のヘアスタイルについて教えてください。あのオカッパ頭は誰のアイデアだったんですか?

エリナ それにも面白い話があるの。ニューヨーク大学に通って一年目だったと思うけど、ある日、街を歩いていて2人の男性に声をかけられたの。「ハロー、お邪魔でしたらすみません、あなたの写真を撮らせてもらえませんか? 僕たちは理容学校に通っていて、モデルになってくれる人を探してるんです」。私は「モデル? 私が? ワオ、もちろん!」って感じだった(笑)。背が低い私がモデルになれるなんてあり得ないと思ってたから。

その学校は今はもうないんだけど「ジングルズ・インターナショナル」っていう学校で、彼らはイギリスから来ていた。私は彼らのために2年くらいヘアカットのモデルをやって、素敵な髪型をいくつも試してもらったんだけど、そして2人のうちの片方の男の子が、すごく繊細で美しいホモセクシャルの子で、彼があのヘアカットにしてくれたの。彼はその後AIDSで亡くなった。80年代の終わり頃で、まだハルとも知り合う前で、AIDSはまだ不治の病だった。

私は彼のヘアカットが気に入って、ハルと会う2、3年前からあの髪型をしていたの。ハルが観たトラヴィスの芝居のひとつが『ラストタンゴ・イン・パリ』(1972年)と『巴里のアメリカ人』(1951年)を合わせたみたいな内容の『The Last American in Paris』っていう戯曲で、私もあの髪型で出演してた。『ラストタンゴ・イン・パリ』のマリア・シュナイダーより『巴里のアメリカ人』のレスリー・キャロンに近い役どころだった。ハルはそれを観て、私に「ゴダールの映画みたいだね」って言ったの。たまたま『女と男のいる舗道』(1962年)のアンナ・カリーナも同じようなオカッパ頭で、私のことを役にぴったりだって思ってもらえたみたい。

ハルはゴダールから影響を受けたって公言しているし、『シンプルメン』を撮る前にも『女と男のいる舗道』を見せてくれた。アンナ・カリーナが娼婦を演じていて、カフェで踊るシーンを見たのを覚えてる。ダンスのシーンの参考にね。これがあの髪型にまつわる物語。

『シンドラーのリスト』の撮影現場で感じたこと

――『愛・アマチュア』(1994年)でもほぼ同じヘアスタイルで出ていますが、その間にスピルバーグの『シンドラーのリスト』(1993年)に出演していますね。

エリナ ええ。

――『シンドラーのリスト』では防寒用の帽子を被っていましたが、帽子を脱いだらあのオカッパ頭をしていたわけですか?

エリナ たぶんそうね。ただ『ナディア』の時には、マイケル・アルメレイダがあの髪型を嫌がった。あまりにもハル・ハートリー的だからって。フランスに移ってからも誰もがハル・ハートリーの作品と結び付けるから、あの髪型でいること自体が女優業に支障をきたすようになって、バカげていると思ってやめたの(笑)。

エリナ たぶんそうね。ただ『ナディア』の時には、マイケル・アルメレイダがあの髪型を嫌がった。あまりにもハル・ハートリー的だからって。フランスに移ってからも誰もがハル・ハートリーの作品と結び付けるから、あの髪型でいること自体が女優業に支障をきたすようになって、バカげていると思ってやめたの(笑)。

実は(2019年)1月にイタリア人のキアラ・マルタっていう若い女性監督と映画を撮るんだけど、これは『シンプルメン』の私自身にまつわる物語で、私は私の役を演じるの。キアラの妄想から生まれたファンタジーで、イタリアの女性監督が道端で私を見つけたことで、私と一緒に映画を撮ることを夢想して、妄想の中で『シンプルメン』を撮ろうとするの。でもキアラには「これが今の私の髪型だから、ちょっと短くするのは構わないけど、30年経ってあのオカッパにするのは嫌だ」って言ったわ。

――『シンドラーのリスト』の撮影現場は、ハートリーの現場とはまったく違いましたか?

エリナ もちろん! 正直言って私には好きになれない現場だった。たった半日の出番のためにポーランドに行って、いきなり現場に入って演技をするのは簡単なことじゃなかった。ものすごく人がたくさんいて、プロデューサーが誰彼構わず怒鳴ってた。ものすごく寒い中を出番が来るまで待たなくちゃいけないんだけど、プロデューサーは「みんな、向こうへ行け! 早く!」って怒鳴ってた。私は彼の反対側に立っていたんだけど「すみません、私は次のシーンに出るんです」って言ったら「あぁ? じゃあ君はいていい!」って。私にとって初めて“ハリウッド”というものに触れた経験で、そのプロデューサーはまるで(ハーヴェイ・)ワインスタインみたいだった。典型的な醜いアメリカ人だと思ったわ。尊大な態度であれこれ人に命令したがるの。

それに子供やお年寄りのエキストラが大勢いて、寒い屋外を何時間も走り回らされていた。暖を取る場所もないの。彼らはポーランドの現地の人たちだった。「彼らは一体いくらもらえるの?」って訊いたら「一日5ドル」だって。当時のポーランドでも5ドルは大金じゃなかった。

ジュード・ロウの『クロコダイルの涙』(1998年)に出た時に、同じコスチュームデザイナーと再会したから彼女に訊ねたの。「私はあの時、スピルバーグのプロダクションが大金をかけながらエキストラにちゃんとした報酬を払ってないって怒ってたけど、間違ってたかな?」って。そうすると彼女は「そんなことない、私もポーランドの人への扱いや態度に我慢ならなくて二回辞めそうになった」と言っていた。興味深いのは、彼らは虐待を告発する映画を作っていたという皮肉ね。これがあの映画で私が体験したこと。

ジュード・ロウの『クロコダイルの涙』(1998年)に出た時に、同じコスチュームデザイナーと再会したから彼女に訊ねたの。「私はあの時、スピルバーグのプロダクションが大金をかけながらエキストラにちゃんとした報酬を払ってないって怒ってたけど、間違ってたかな?」って。そうすると彼女は「そんなことない、私もポーランドの人への扱いや態度に我慢ならなくて二回辞めそうになった」と言っていた。興味深いのは、彼らは虐待を告発する映画を作っていたという皮肉ね。これがあの映画で私が体験したこと。

――あの映画のあなたの役柄が興味深かったのは、収容所にいるユダヤ人で、大学で学んだ建築責任者というポジションを女性が演じていたことです。

エリナ 確かにそうね。でも当時はそういう風に考えたことはなかった。実はもっと大きい役のオーディションのためにビデオテープを送ったんだけど、その役には選ばれなくてあの役をオファーされたの。私自身は、半日だけのすごく小さい役だと思っていたのに、多くの人があの役のことを覚えている。なぜならあの映画で最初に撃ち殺されるキャラクターだから。人々があのシーンのことを今も話すのは、観客が最初に暴力にさらされるシーンだったからだと思う。

――あのシーンのあなたの死に方は、本当にすごかったです。名演技でした。

エリナ 私は死ぬ名人なの(笑)。あのシーンにも裏話があって、私は血が噴き出るように特殊効果のメイクをしてまず一回撮影をしたんだけど、どういう理由だかNGになってやり直すことになったのね。もう一度メイクをやり直して2テイク目を撮ったんだけど、何年か経ってから私を撃ち殺した俳優と別の仕事で一緒になって、彼がその理由を教えてくれたの。

彼が持っていた小道具の銃は、直接、特殊効果と連動していて、引き金を引くと同時に私から血が噴き出すようになっていた。でも彼はそのことを知らなくて、引き金を引いて、一拍置いてから血が出るものだと思い込んでいた。だから、撃つ演技と同時に私から血が噴き出して倒れたから、彼は本当に私を撃ち殺したんだと勘違いして、ショックで動けなくなって立ち尽くしたの。それを見たスピルバーグが「カット! やり直し!」って言ったんだって。私の死にっぷりが真に迫っていたのと、発砲と爆破のタイミングが同じだったことで、俳優がパニックになっちゃったのね(笑)。

――あのシーンを何度も観直しているんですが、撃たれた後にあなたが痙攣する様に空恐ろしい気分になります。

エリナ ありがとう。でも私は、あのシーンが無事に終わって大喜びしていたのよ(笑)。スピルバーグはいつも超早口で喋るから、私は混乱しちゃってセリフを忘れたりしてた。本番でもセリフをちゃんと言えるかとすごく緊張して、いくつかのセリフが出てこなくてどうしても間を取ってしまうんだけど、本当はまくし立てるように喋らないといけなかった。ついにようやくセリフを言い切った時には本当に嬉しくて、撃たれて倒れるところは「これで終わりよ! さあ、死んでやるわ!」って感じだったの(笑)。

――あの死に方は誰かからレクチャーされたわけじゃなかったんですか?

エリナ 誰も教えてくれなかった。やってみたらオッケーが出てくれて本当によかった。何も考えずに、ただやってみたの。

感情はゼスチャーを通じて現れる

――あなたの身体表現の能力はハル・ハートリー作品でも大いに発揮されていますね。

エリナ そうね。ハルも私のそういうところを好んで使ってくれた。

――身体表現について、どうやって監督のイメージとすり合わせていくのですか?

エリナ ハルの場合は、まずどういう動きかを細かく教えてくれる。「これを見て、横を見て、また視線を戻してから、セリフを言って」みたいに具体的にね。それを理解した先は自分で作り上げる。

――動きが細かく決まっていても、演技する上では自由を感じられますか?

エリナ もちろん。通訳する作業にも似ていて、動きも言葉が導いてくれる。シェイクスピアみたいにね。彼が書く言葉には独特の音楽性が含まれていて、他ではあまりないことだけど、一つの文章を区切って言ったりすることもある。でもちゃんと感情で満たさなければ、演技はロボットみたいになってしまう。ハルは言う通りに動くロボットや、無味乾燥な演技を求めるんじゃない。動きや形式と同じくらい感情が重要だし、その人物が血の通った人間だと信じられないといけないの。

――あなたは“ハートリー組”と言われる役者の中でも、もっとも可笑しな雰囲気をまとった存在でもありますよね。

エリナ そうね。嬉しいわ、ありがとう(笑)。

――特にサイレント映画みたいな動きが特徴的だと思うのですが、そこは意識していましたか?

エリナ いや、自分ではよくわかってなかった。でもブラック・コメディという形式はすごく居心地がよかった。私が言うことやることを笑ってくれる友人たちがいるんだけど、私は真剣そのものなの。でも彼らには可笑しいらしいのね。ある友だちが私のためにコメディを書いて出演したこともあったけど、でも大抵の場合は私はシリアス劇のつもりで演じてる。「となりのサインフェルド」は別にしてね(笑)。

――『愛・アマチュア』のメイキング・ドキュメンタリーで、演技をする時はまず動きから入ると仰っていましたね。それで監督からオッケーでればラッキーだとも。

――『愛・アマチュア』のメイキング・ドキュメンタリーで、演技をする時はまず動きから入ると仰っていましたね。それで監督からオッケーでればラッキーだとも。

エリナ まさに当時はそう感じていたの。もしハルが気に入るならラッキーだってね。ジュリア・マクニールのケースで言えば、少なくとも彼女はアンラッキーだった。マーティン・ドノヴァンやロバート・バーク、ビル・セイジは大丈夫だったけど、私がアンラッキーな事態に陥らないとは限らないでしょ。

身体的なゼスチャーに関して言うと、私は、感情はまずゼスチャーを通じて現れると思ってる。私が最初に演技を学んだ時にアクターズ・スタジオのステラ・アドラーの演技テクニックを学んだことが、いまだに自分の中に残っているの。人生におけるすべてはジェスチャーによって定義される。例えば日本人には日本人特有のゼスチャーがあるし、アメリカ人にはアメリカ人らしい仕草がある。脚本にどう書かれているとしても、必ずその役やシーンにあった言い方や仕草が付いてくるから。

――最近、ハートリー作品を観直していて気付いたのは、最初期の『アンビリーバブル・トゥルース』の頃から常に、社会における女性の問題を扱っていたことです。『シンプルメン』や『愛・アマチュア』に参加していた時に、そのことについて気づいていましたか?

エリナ 私がハルと仕事をし始めた頃はまだ若くて、正直なところ、そういった問題についてはあまり考えてなかった。私の最大の関心事は、ルーマニアからの移民として、どうやってアメリカ社会に溶け込めばいいかだったから。ニューヨークみたいな競争の激しい場所で、自分みたいな訛りのある外国人がどうやればキャリアを築くことができるのか? もっと後になってようやく、『アンビリーバブル・トゥルース』や『トラスト・ミー』でエイドリアン・シェリーの役が中心になっていたように、私にもそういうテーマについての役を書いてくれていたと気づくことができた。もちろん“高潔さ”こそがハルが繰り返し探求した重要なテーマだったんだけれど。高潔さ、真実、そして人間らしくあろうとすることが引き起こす狂気がね。“何かに溶けこもうと必死なアウトサイダー”。それがハルが私に書いた役に与えようとしていた、一番の性質だったんじゃないかな。

“ハル・ハートリー組”の一員として

――『シンプルメン』で共演した役者たちについて話してもらえますか?

エリナ みんな素晴らしかった。全員にエゴがなく、仕事に打ち込んでいた。それに誰もが一緒に演技ができること、ハルと仕事ができることに感謝の気持ちを持っていた。私たちはみんな、まだ若かったけど、自分たちがやっている作品の価値に気付いていたし、その時にしかできないことができるチャンスだって感じていたと思う。マーティン・ドノヴァンとはいい友達で今でもよく連絡を取り合ってる。ビル(セイジ)ともずっと交流がある。

――当時“ハートリー一座”の一員みたいな感覚はありました?

エリナ その感覚はあったし、素晴らしいと思っていた。あの時代に私が出演したのは『シンプルメン』と『愛・アマチュア』の2本で、『フェイ・グリム』の頃にはまた事情が違っていたけどね。素晴らしかったのは、同じ役者が集まっているってだけじゃなく、技術面を支えるスタッフたちもそうだったこと。ハル・ハートリーがいて、一緒に仕事をして、みんなで同じ学校に通っているみたいで、本当に家族の一員になったようだった。

とてもいい空気が流れていて、セットの居心地もよくて、若い自分たちが新しいものを一緒に創り出しているっていう感覚を共有していたの。ハリウッドとは全然違った。それが仕事になるなんて滅多にないことだし、本当にラッキーだったと思ってる。きっと『アンビリーバブル・トゥルース』や『トラスト・ミー』ではもっとそんな感じだったんでしょうね。『愛・アマチュア』の時はイザベル・ユペールが参加したことでもっと製作費が集まって、そのせいでゴタゴタしたこともあった(笑)。ハルを取り巻く状況が変わりつつあったと言えるわね。

――『シンプルメン』であの有名なダンスの振付をした件について話してもらえますか?

――『シンプルメン』であの有名なダンスの振付をした件について話してもらえますか?

エリナ あのダンスのルーツは、私がトラヴィスとやった舞台劇にあるの。その舞台では、アフリカのダンスの動きをいくつか覚えなくちゃならなかった。実際の舞台では黒人のダンサーが参加して、私たちは踊る必要がなくなったんだけど。その後に『シンプルメン』のリハーサルに参加して、ハルがあの曲(ソニック・ユースの「Kool Thing」)をかけて「何かアイデアはある?」って訊いたの。だから「これはどう?」ってその時に覚えた2つの動きをやってみせたら、ハルがビルとマーティンに「彼女と同じようにやってみて」って言ったの。

――本当にその場の偶然から伝説のダンスが生まれたんですね。

エリナ その瞬間はまさか伝説になるだなんて思ってもいなかった。でも後になって知り合った友達や共演する役者たち、『フェイ・グリム』みたいなハルの映画の現場で会う人たちでさえ、みんながあの話をするの。当時は「いま歴史を作ってる!」なんて考えなかったし、もしそんなことを考えていたらきっと失敗していたでしょうね。

でも何年も経って気づくのは、私は映画のキャリアの最初の時点で、歴史的なインパクトを与える人と仕事ができたということ。そのことにはすごく感謝してる。だから今日もこのインタビューを受けてるの。なんならもっと東京を観光したいし、現在の私の仕事であるベルトラン・マンディコとの作品について語るべきかも知れない。でもハルの映画は私の出発点で、彼の作品をサポートをしたいし、彼が私に与えてくれたことには改めてありがとうと言いたい。フランス語が不得意な私がフランスで映画の仕事ができているのもハル・ハートリーのおかげだしね(笑)。

――フランスに移住したきっかけを教えてもらえますか?

エリナ きっかけは元夫で画家のフィリップ・リチャードがフランス人だったから。彼に出逢って3年間はニューヨークとパリを行き来しながら暮らしていて、素晴らしい日々だった。でも私は2年ほど演技の仕事をしてなくておカネもなかった。そんな時にフィリップがフランスの美術学校で教師の仕事を得て、フランスに移ったの。

当時の私はアメリカでもイギリスでも仕事がなくて、フランスでは言葉もできないしコネもないから仕事を得るのは難しかった。ITの仕事だったらどこでもできるのかも知れないけどね。でも、だんだん仕事がもらえるようになって、自分の生活の拠点がフランスなんだと受け入れられるようになるまでに7年かかった。それまでは落ち込んだわ。仕事もなく、自信も持てず、よそ者の気分で、友達はみんなニューヨークにいたから。難しい時期だったけど今はフランスに馴染んでる。ニューヨークも変わったしね

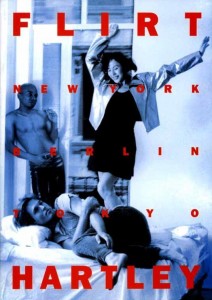

――『FLIRT/フラート』(1995年)ではベルリン編に出演していましたが……。

エリナ とても小さい役でね。あれには凹んだわ(笑)。

エリナ とても小さい役でね。あれには凹んだわ(笑)。

――ベルリン編に参加したのは、当時はヨーロッパに住んでいたからですか?

エリナ もうフィリップと暮らしていたけれど、まだニューヨークに住んでいた頃だと思う。凹んでいたっていうのは、もともと落ち込んでいた時期だったんだけど、ハルがあんな小さな役しかくれなかったから。私は「ほら、もう私なんて必要じゃないのね」って感じだった。ベルトランはいつも大きい重要な役をくれるのにね(笑)。それはともかく、「もちろん出演する」って言ったけど、残念な気持ちもあった。

私はハルとふたつの映画をやった後で、もっと女優としての仕事を続けていきたいと思っていた。それと私がハルに関して言っておきたいのは、ハルが私にいつも同じ役をオファーしてくるってこと。でしょう? ハルには強固なイメージがあって、私はそのイメージと結び付けられてしまっている。彼が私に違う役を振ろうとしても、実際には同じタイプを求めているってことになるの。

――ただ、あなたが演じた女性像は、映画ではそれまでに見ないような個性を持っていましたよね。

エリナ それはその通りね。素晴らしい役だったと思う。『シンプルメン』で一度演じて、『愛・アマチュア』で二度演じて、『フェイ・グリム』の時には違うものを期待していたんだけど、でも私にとっては同じ役だった(笑)。あの時は金髪だったけど、興味をそそる刺激的な役という訳ではなかった。何度も同じ監督と仕事をするなら、どこか別のところに連れて行って欲しいと望んでしまう。もちろん、また一緒に仕事ができることには感謝もするし、楽しいから引き受けたけどね。

でも、これってハルの作品がいかに機能しているかの一面を表していて興味深いわよね。常に一貫しているのは彼の特徴だし長所でもある。一例をあげれば、彼が私に求めるのは常に「処女であり娼婦」なの。そして「処女で娼婦」は私の得意分野だった(笑)。エイドリアン・シェリーが私の前に演じていたのも「処女であり娼婦」のイメージだったし、『愛・アマチュア』のイザベル・ユペールもそう。ただハルが私に振る役はつねに子供っぽい。上手く演じられたと思ってるけど、さすがに年を取った今ではちょっと無理があるわね(笑)。

でも、これってハルの作品がいかに機能しているかの一面を表していて興味深いわよね。常に一貫しているのは彼の特徴だし長所でもある。一例をあげれば、彼が私に求めるのは常に「処女であり娼婦」なの。そして「処女で娼婦」は私の得意分野だった(笑)。エイドリアン・シェリーが私の前に演じていたのも「処女であり娼婦」のイメージだったし、『愛・アマチュア』のイザベル・ユペールもそう。ただハルが私に振る役はつねに子供っぽい。上手く演じられたと思ってるけど、さすがに年を取った今ではちょっと無理があるわね(笑)。

エッジな作品や映画監督に選ばれる理由

――2018年は『フェイ・グリム』が日本で初公開され、『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』、『エンジェル、見えない恋人』(2016年)、『デス・バレット』(2017年)、ベルトラン・マンディコ監督との『ワイルド・ボーイズ』(2017年)も上映されました。並べてみると本当にいろんな役を演じられていて驚きます。

エリナ とても嬉しいことだし、この調子で続けて行ければいいと思ってる。女優は年齢を重ねると役を得るのが難しくなる。特に映画業界では若さが求められることが本当に多いから。でも私は、若い頃の一時期は天使みたいな役を演じることが多かったけど、歳をとるにつれて違うタイプの役を演じられるようになった。それが自分にとっても豊かな経験になっていて、今の状態を気に入ってるの。

年齢と共に、顔や見た目が変わっていくことも構わない。変化は大歓迎よ。中には今の私に気づかない人もいれば、英語の映画とフランス語の映画に出ている私が結びつかないという人もいるけど、そんな状況も気に入ってる。イザベル・ユペールはずっと同じ顔をしてるけどね(笑)。外見的な美しさはいつまでも続かないし、今はもう誰かを魅了する美しさはないかも知れない。でも人間的には成長しているし、もっと自由を感じられるようになった。斬新な作品の興味深い役のオファーも来るようになったしね。

――『ワイルド・ボーイズ』のエンディングでは「ワイルド・ガールズ」という曲を歌ってましたよね。歌というより語りに近いパフォーマンスでしたが、音楽活動には興味がありますか?

――『ワイルド・ボーイズ』のエンディングでは「ワイルド・ガールズ」という曲を歌ってましたよね。歌というより語りに近いパフォーマンスでしたが、音楽活動には興味がありますか?

エリナ オーノー! 私は歌っちゃいけないの。特に今は声帯に問題があって、舞台に立つことでいつか声を失うんじゃないかと怖れてる。だから将来のプランに歌手活動は入ってないわね。「ワイルド・ガールズ」みたいな語りなら別だけど、でもそれすらも怖いって思うくらい。あ、でも今回、広島で生まれて初めてカラオケに行ったけど(笑)。

――とても挑戦的な役や作品が多いように思うのですが、敢えてエッジな映画を選んでいるのでしょうか?

エリナ いいえ。挑戦的な作品が決してたくさんあるわけじゃないし、実はこの一年でした仕事は、短い舞台がひとつと短編映画がひとつだけ。日本で出演作の公開が重なったのは偶然なの。来年は2本の映画と大きい舞台作品をやる予定だけど、すごくたくさん仕事をしてるってわけじゃない。多くの人が忙しくしてると思ってくれるのは嬉しいんだけど、本当はもっと演技がしたい。仕事してるように見せかけるのが上手いのかもね(笑)。

ただ、興味深いプロジェクトに関われているのは、私がある意味で異端だからと思う。何か風変わりなものが求められる時に私に声がかかるの。もし自然主義的な志向の作品なら、私に演じられるのは外国人か移民だけ。だからやっぱり作品次第、作り手の嗜好次第ね。それに私が精神的に惹かれるのは、どういう形でも人の欲望を表すようなもの。私自身がそういう作品に惹かれているから、確かに仕事を選んでないとは言えないわね。舞台作品は特に慎重になる。舞台は映画よりも時間がかかるし、もっと大変だから、どんな芝居でもいいから出演しようとは思わない。

――ハル・ハートリーの舞台劇『SOON』(1998、2001年)では映画とはかなり違うタイプの役でしたね。

――ハル・ハートリーの舞台劇『SOON』(1998、2001年)では映画とはかなり違うタイプの役でしたね。

エリナ そうね! 素晴らしい役だったし素晴らしい作品だった。他の舞台作品ともまったく違っていて、映画俳優と舞台の役者が一緒になって演じられたこともいい経験だった。確かにあなたの言う通り。あれはハルがくれた全然違うタイプの役だった。映画ではいつも同じ役だけど(笑)。

――あなたのキャリアの中でハリウッドへの道が開いたと感じたことはありましたか?

エリナ そう望んだことが一度もないの。もちろん成功はしたかった。でもハリウッドで成功するには、第一にロサンゼルスに住まないといけないんだけど、私、運転ができないし(笑)。それにオーディションで自分を売り込まないといけないんだけど、どうやっていいのかがさっぱりわからないの。ハリウッドで成功するには、成功したいという気持ちと確信があって、自分を売り込むことが得意でないといけない。私にはそれがないし、魅力的にも思えなくて努力もしなかった。私はカルマと運命を信じているんだけど、面白いことにそれはヨーロッパに向かうようになっていたんだと思う。

一番の親友だったエイドリアン・シェリーとの交流

――エイドリアン・シェリーとは親友だったと聞いたのですが、ハートリーの映画で共演したことはなかったですよね?

エリナ エイドリアンはずっと一番の友達だった。彼女とはハルを介して知り合ったわけじゃくて、それぞれが付き合っていた相手が親友同士だったの。私のボーイフレンドは後に『フォックスキャッチャー』(2014)や『カポーティ』(2005)を監督するベネット・ミラーで、彼女が付き合っていたのが『カポーティ』の脚本を書いたダン・ファターマンだった。と言っても、まだ私たちが20歳か21歳くらいだった頃の話だけど。

そしてエイドリアンがハルと映画を2本撮った後に、たまたま私も『シンプルメン』に出ることになったのね。エイドリアンと私は大抵はふさぎこんでいて、カフェでダラダラして、絵の具で色を塗ったり、山ほど煙草を吸ったりしてた。あと、毎日のように電話で喋ってた。

ある時、私は仕事が必要で、エイドリアンはカナダの映画に出演していて、あまりいい作品じゃないからって私に見せようとはしなかったんだけど、私に制作スタッフの仕事を見つけてくれて、カナダで一緒にいられることになったの。そこで私はちょっとだけ美術アシスタントをやって、衣装部の手伝いをしながらプロデューサーの娘さんのベビーシッターをやったりしてた。彼女は私が出会った中でもとびきり思いやりのある人で、言葉にできないくらいお互いのことが大好きだった。

――10代の頃はパンク少女だったと仰っていましたが、お気に入りのバンドや夢中になったミュージシャンはいましたか?

エリナ 私は音楽のことをよく知らないうちから、髪を染めてパンキッシュな格好をしてたの。MTVが始まった頃で、先に形から入って、それから多くのバンドや音楽を知った。スージー・アンド・バンシーズ、バウハウス、ジョイ・ディヴィジョン、PIL、ザ・キュア、ミッシング・パーソンズ、トンプソン・ツインズ、トーク・トークまで、ゴシック系のバンドならなんでも夢中になったの。デュラン・デュランも大好きで、いつかメイクをした男の子と付き合いたくて、弟にメイクしたりしてた(笑)。

あと近所にイギー・ポップが住んでたことがあった。当時のルームメイトと一緒に隣のアパートからバカでかいギターのノイズがうるさいって文句を言ってたんだけど、それがイギー・ポップだとわかって、自分たちも大音量でデヴィッド・ボウイを流すことにした。ニューヨークがとってもエキサイティングだった時代で、ライブを観にしょっちゅうCBGBに通ってた。当時はどれだけ凄い時代だったのか全然わかってなかったけど、人生の大切な時期ってそんなものよね。

取材・文:村山章

■エリナ・レーヴェンソン プロフィール■

1966年7月11日ルーマニアの首都ブカレスト生まれ。14歳の時に政治難民としてアメリカに移住。ニューヨーク大学で演技を学び、ハル・ハートリー監督作『シンプルメン』(1992年)で注目を浴びる。1990年代半ばよりフランスに拠点を移し、映画、舞台で活躍を続ける。2018年11月、パートナーでもあるベルトラン・マンディコ監督の特集上映のために初来日を果たした。

【《ロング・アイランド・トリロジー》デジタルレストア版 予告編】

《ロング・アイランド・トリロジー》デジタルレストア版 公式サイト

https://longislandtrilogyjp.jimdofree.com/

2018年12月14日より全国順次公開中!

@Possible Films, LLC